2023年6月8日上午,厦门大学法学院特聘教授徐崇利在厦门大学一带一路研究院做了题为“‘一带一路’国际经济治理体系的形制——一种轮毂状基本结构”的学术讲座。本场讲座由厦门大学一带一路研究院常务副院长陈武元教授主持。讲座采用线上线下相结合的方式,在厦大群贤视频号上同步直播。

“一带一路”倡议十年来在“一带一路”沿线国家和地区开展了广泛的经济合作。经过十年的蓬勃发展,“一带一路”倡议所建构的新型国际经济治理体系对全球经济治理新模式做出了积极有益的探索。为此,进一步厘清这一新型国际经济治理体系的形制对于高质量推进“一带一路”倡议行稳致远具有重要的理论意义和现实参照。

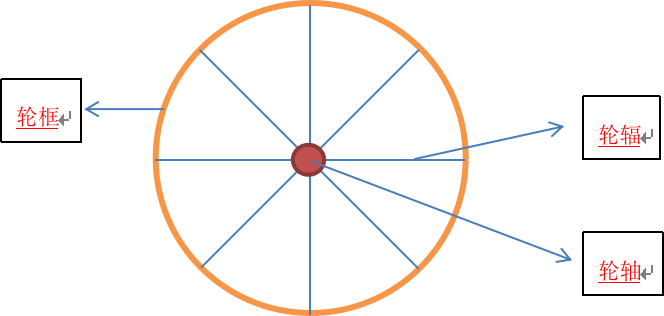

对于国内学界目前就“一带一路”国际经济治理体系是多边性还是区域性的争论,徐崇利教授开门见山地给出自己的见解,即“一带一路”国际经济治理体系是一种特殊的双边轮毂状架构形制,西方学者多从中国古代朝贡体系与现时强权政治逻辑出发曲解这一形制的架构。因此,有必要从“去政治化”的角度重新阐释和分析“一带一路”国际经济治理体系的轮毂状基本结构以矫正部分西方学者的偏见。

关于“一带一路”国际经济治理体系轮毂状基本架构的特点,徐教授认为,中国是“一带一路”倡议的倡导者和推动者,因而在这一基本架构中发挥“轮轴”作用;相应的,其“轮辐”是中国与“一带一路”沿线国家的双边安排和机制;就“轮框”而言,由于“一带一路”沿线国家具有广泛性、差异性和复杂性的特点,其国际经济治理体系轮毂状基本架构主要解决的是中国与沿线其他国家之间的双边问题而非这些沿线其他国家之间的问题,因而在“关系治理”上呈现的是“无框之轮”。但通过“一带一路”空间上的围拢,在轮毂状架构内进一步统合具有相同“关系”属性的双边安排和机制,可以造就地理意义上的“有框之轮”,使之表现出相应的区域性乃至多边属性。

关于“一带一路”国际经济治理体系轮毂状基本架构的性质,徐教授认为这一基本架构不仅是“丝路精神”的历史传承,更是人类命运共同体理念的充分展现。在此基础上,他进一步对这一基本架构的形成原因进行了解析。

徐教授认为,中国作为“轮轴”与沿线其他国家构建的是共商共建共享的平等合作伙伴关系,“一带一路”倡议中也多为非支配性的软性机制。因此,“一带一路”国际经济治理体系轮毂状基本架构并非西方认为的那样,是“中心”对“外围”的等级控制;中国更不可能通过寻找区域代理人的方式,对沿线其他国家形成双层轮毂状的权力支配格局。

在“轮辐”上,徐教授强调,采用双边安排和机制并不是出于西方学者认为的便于中国对沿线其他国家实行“一对一”控制和摆脱“多边制度囚笼”的考虑,而是源于在沿线国家差异性与复杂性较大的前提下快速搭建“一带一路”国际经济治理体系等需要。

对“一带一路”这一“轮框”的解读,徐教授批判了西方学者所谓的“中国版马歇尔计划”等论断。他指出,中国是“一带一路”全球公共产品生产的引领者和主力军,十年来共建所取得的一系列成果充分显现了该全球公共产品的非排他性和非竞争性。

最后,对于“一带一路”国际经济治理体系轮毂状基本架构的演进,徐教授沿用“契约性”与“规则性”这一国际经济立法的类型化方法予以说明。他认为,在过去快速推进的“一带一路”高效率启动期,其国际经济治理体系采用轮毂状基本架构,突出的是其中双边安排和机制灵活务实的特点。现共建“一带一路”已进入行稳致远的高质量发展期,在国际经济立法上,需要更多地引入“规则性”的多边与区域性安排与机制,追求经济治理体系的统一长效。在“规则性”立法的供给渠道上,徐教授强调中国要在体系内推动和引领制度的创建,而不是普适体系外由发达国家主导下创制的“规则性”立法。此外,还可在“一带一路”国际经济治理体系轮毂状基本内,从标准一致性和效力稳定性两个维度,推动双边安排和机制的“规则化”。

讲座结束后,徐崇利教授与在场师生进行了互动,围绕“国际组织在轮毂状基本架构中的位置”“轮毂状基本架构是否同样适用于国际法其他领域”“如何协调好软法与规则的关系”“西方关注的落脚点为何是在规则”等问题进行了深入讨论。

陈武元教授对本场讲座进行了总结。他认为,徐教授的讲座为在场师生细致地展现了国际关系、国际经济与国际法三个学科进行交叉研究的过程,十分具有启发意义。同时结合徐崇利教授进行交叉学科研究的学术经历,他也指出从事学科交叉研究可能会面临研究“不伦不类”的批评和质疑,但学者不能因此而因噎废食、踟蹰不前,只有敢为人先,秉持“拓荒牛”精神,才会获得“柳暗花明又一村”的意外收获。

本场讲座获得了广泛关注,在线观看人数近2000人,点赞数达26500余次,这充分体现了师生和社会各界对全球经济治理这一学术热点的高度关注。

厦大总机:0592-2180000

|

地址:福建省厦门市思明区思明南路422号

|

邮政编码:361005

厦大总机:0592-2180000

|

地址:福建省厦门市思明区思明南路422号

|

邮政编码:361005